小2生活「秋 わたしの町 大発見」指導アイデア

執筆/宮城県公立小学校教諭・齋藤浩平

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、宮城県公立小学校教諭・鈴木美佐緒

目次

期待する子どもの姿

【知識及び技能の基礎】

地域で働いたり生活したりしている人々や様々な場所、自然と関わりながら生活していることが分かり、地域のよさに気付いている。

【思考力、判断力、表現力等の基礎】

地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所、自然との関わり、人々と適切に接することや安全に生活することについて、これまでの町探検と比べながら自分なりに考えたり振り返ったりして、それを工夫して表現している。

【学びに向かう力、人間性等】

地域で働いたり生活したりしている人々や様々な場所、自然に関心を持ち、親しみや愛着を感じながらそれらの人々と適切に接したり安全に生活したりしようとしている。

子どもの意識と指導の流れ

(16時間)

こんな声や姿を学習につなげたいですね。

事前の押さえ

アイデア1

秋の町はどんな町?(2時間)

どんな発見があったかな?(2時間)

アイディア2

春や夏と同様に、見付けた「♡」を大きな地図に描き込み、「♡」が増えていくことで、町への愛着につながります。また、季節ごとに比較することにも役立ちます。

みんなに伝えたいな!(12時間)

アイディア3

アイデア1

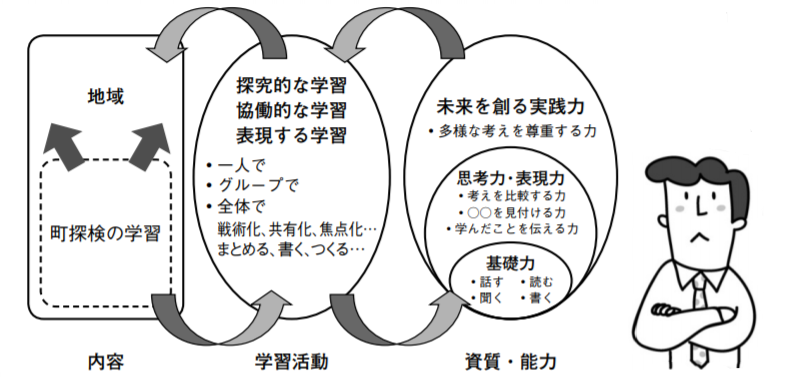

内容と資質・能力を学習活動でつなごう。

学習する内容と育てたい資質・ 能力をどのような活動で「つなぐ」かを、考えることも必要になっていきます。町探検では、春、夏、秋と繰り返し行っていくことを通して、学びを深めていくというイメージを再確認しておきましょう。

(参考文献:国立教育政策研究所『国研ライブラリー 資質・能力[理論編]』東洋館出版社 2016年)

アイデア2

前回の町探検と比較しよう。

イラスト/熊アート

『教育技術小一小二』2019年10月号より