小3社会「身近な地域の様子」指導アイデア

執筆/埼玉県川口市教育局生涯学習課・佐野純也

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、埼玉県公立小学校校長・清水健治

目次

目標

地形や土地利用、交通の広がりなどに着目して、観察・調査したり地図などの資料で調べたりして白地図などにまとめ、場所による違いを考え、表現することを通して、身近な地域の様子を大まかに理解できるようにする。

問題をつくる

生活科での学習や生活経験などを基に身近な地域の様子について話し合い、空間的な広がりに着目して学習問題をつくる。 (1/5時間)

導入のくふう

学校の周りの様子について、知っているつもりだがよく分かっていない点が多いことに気付かせ、確かめたいという問題意識と追究意欲を高める。

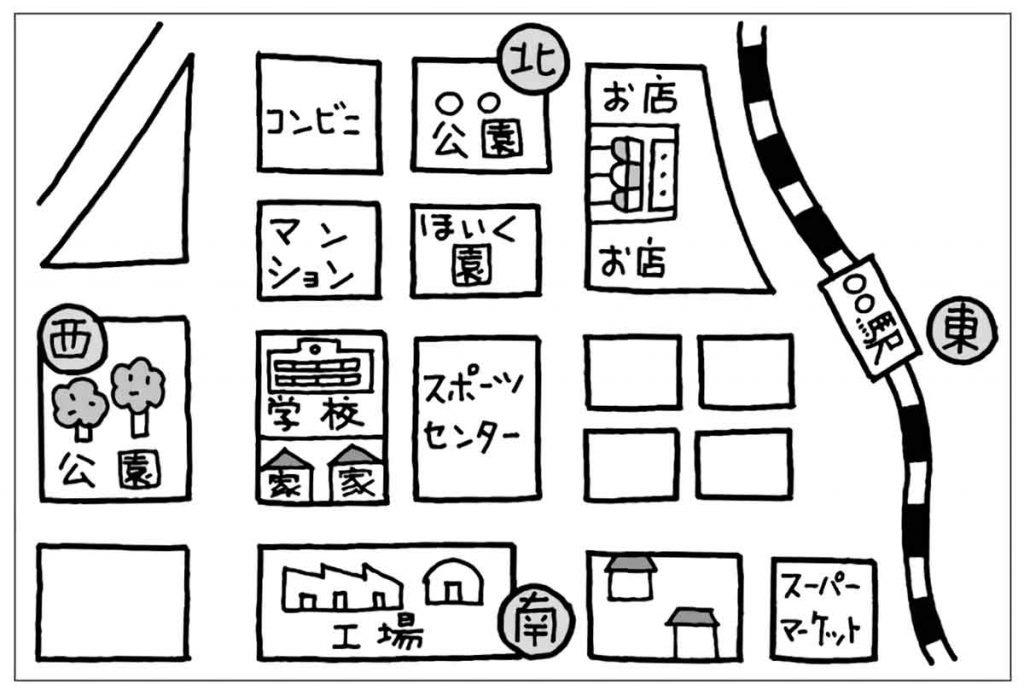

●生活科のまち探検で作成した絵地図を提示し、商店や住宅、公共施設などの位置や分布を問うことで、広がりに問題意識が向くようにする。

お店や公園、スポーツセンターなどは、学校から見てどちらのほうにありますか。

スーパーマーケットは南だね。

スポーツセンターは学校の東にあるね。

公園は北のほうだね。

保育園も北だよ。

店は駅のほうに多い気がするな。

南側や駅のほうには何がありますか。

何があったかな。友達の家が多いのはわかるけど。

学校のすぐ近くのことはよくわかるけれど、わからないことも多いね。

●子供の疑問などを生かして学習問題を設定し、学習計画を立てる。

みなさんの分からないところを解決するために、学校の周りの様子を調べましょう。

学習問題

『私たちが住む○○県はどのようなところなのだろう』

学習の流れ(5時間扱い)

問題をつくる(1時間)

イラスト/横井智美

『教育技術 小三小四』2019年4月号より