小4道徳「けんかの原則」指導アイデア

執筆/山形県公立小学校校長・佐藤幸司

目次

けんかは必要だ しかし…

仲のよいクラスをつくりたい—。

これは、新年度、教師も子供たちも、ともに抱く共通した思いです。

けれども、けんかがまったくないクラスなどありえません。四年生ともなれば自分の考えをはっきりともつようになり、その結果、友達との意見の食い違いも出てきます。暴力やいじめと認められるような行為は論外ですが、子供たちが成長していく過程では、けんかは必要悪と言えます。

しかし、必要なことであっても、そこにはルールが存在します。すなわち、けんかのルールです。他人を殴ったり蹴ったりするのは、けんかではありません。暴力です。すぐにカッとなって暴力をふるうのは「個性」ではなく、ただの「野性」です。問題行動があれば、教師は、その場で毅然とした態度で指導しなければなりません。

けれども、問題が起きてから指導するのは、道徳授業ではありません(生徒指導上の問題です)。困った問題が起きないように事前に指導するのが、道徳授業の役目の一つです。

4月にこの教材を使って、けんかにもルールがあることを考えさせましょう。

解決のしかたを学ぶ

けんかの教育的な意義は、けんかをした者どうしが仲直りすることにあります。他人との感情的なトラブルは、大人になってからもあります。将来直面するであろう困難に対して、その心構え(それは、シミュレーション的な学習とも言えるのですが)を育てることも、道徳授業にできることの一つです。

本人どうしで仲直りができればそれに越したことはないのですが、互いに興奮してしまうとなかなかそれはできません。

そこで重要になるのが、周りの子の対応です。言葉でのけんかが、それだけでおさまらずに暴力をふるってのけんかになってしまったら、それはすぐにでもなんとかしなければなりません。

けんかにルールがあるのと同じく、「仲直りのしかた」「謝り方」にもルールがあります。その方法を具体的な行為として、「どう行動すべきか」考えさせます。実践化へと結びつく即効性が期待できる授業内容になっています。

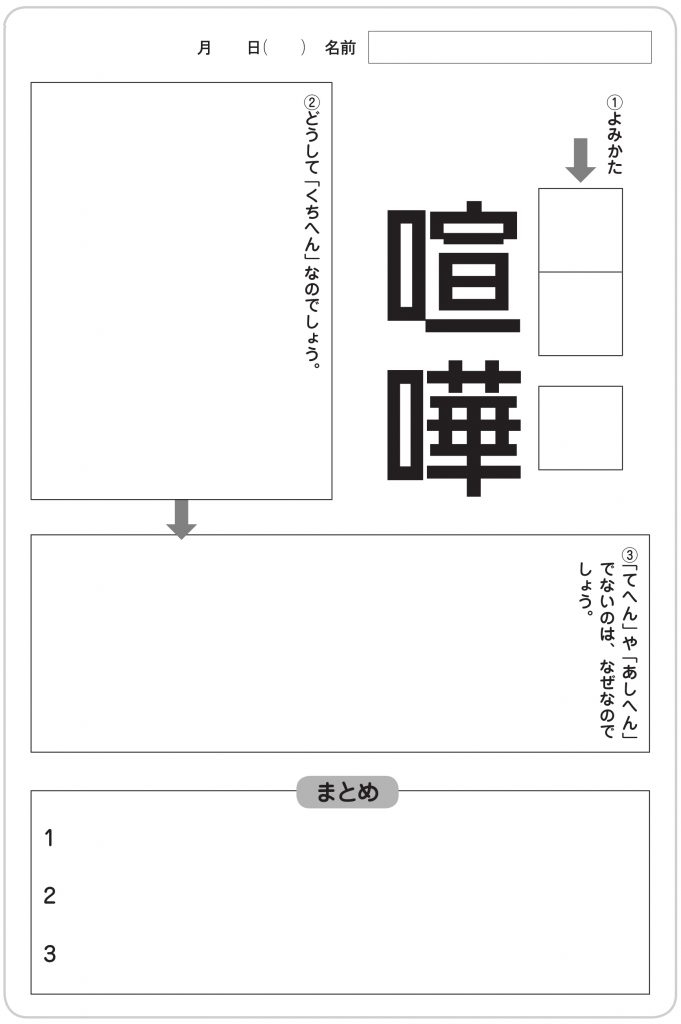

教材(ワークシート)