自ら学ぶ児童を育成するために 〜ICTを活用した自由進度学習の実践~

文部科学省も示しているように*、一人一人の児童生徒の特性や学習状況に応じた柔軟な指導や環境整備は、個別最適な学びを実現する上で重要な方策です。この取り組みを具体化する手段の一つとして、「自由進度学習」が挙げられていますが、 PISAの調査結果から、自律学習と自己効力感に関する日本のスコアは、OECD加盟国37か国中34位となっており、その改善は教育界の大きな課題と言えます。

本記事では、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の実践によって、自ら思考し、判断・表現する機会を充実させたり、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のなかで、自律した学習者の育成に取り組んだ実例をご紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・河田侃也

*=学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料

自由進度学習とは

自由進度学習には以下の3つがあります。

- 単位時間の自由進度学習…1コマの授業内で児童が自分のペースで学習を進める方法。

- 単元内自由進度学習…単元の導入と、単元末のまとめを除き、単元の学習展開のほとんどを児童が自分で学びを進める学習方法。

- 完全自由進度学習…児童が全カリキュラムを自分のペースで学習できる形式。

自由進度学習は、学級や児童の実態に応じて行う時期や内容を検討していく必要があります。 私は、教師の役割は「環境を提供すること」であり、どの教科・領域でも「環境づくり」を意識しています。

私は、体育を専門に研究をしていますが、「児童がやってみたい・またやりたいと思える環境や教材」「児童が安全に学習に取り組める環境」など、児童が自ら学びをすすめることができるようにすること意識しています。 私が自由進度学習で児童に身に付けてほしい力は、「自分でやりきる力」です。私の学級の児童の作文を以下に掲載します。

私が2学期に頑張ったことは、「自由進度学習」で学ぶことです。2学期になってから初めてやったけれど、先生が自由進度を始める前にオリエンテーションをしてくれたり、資料や、どのように進めるかのスライドを用意してくれたりしたのでスムーズに取り組むことができたと思います。また、自由進度学習で難しかったことは、自分で「まとめ」を書くことです。自分で考えてもわからないときは、教室にある共有スペースで、友達と意見交換をして、自分では思いつかなかったことの参考にしたり、自分なりにまとめるようにしました。2学期の自由進度学習では、「自分でやりきる力」をつけることができたと思います。

私は、3学期に頑張りたいことは、毎回の授業で、分かりやすくノートをまとめることです。特に、暗記科目の理科や社会は、テスト前にノートを見せて説明しやすいと思ったからです。

3学期は、5年生に向けて丁寧に学習に取り組んでいきたいと思います。

そんな自由進度学習には、ICTの効果的な活用が必要不可欠だと感じています。私が活用した、ICTの活用は以下の通りです。

ICTの活用について

●Googleスプレッドシートによるポートフォリオ・リンク機能

学習の見通し・振り返りには、Googleスプレッドシートを活用します。

スプレッドシートを活用するよさは、主に以下の3点です。

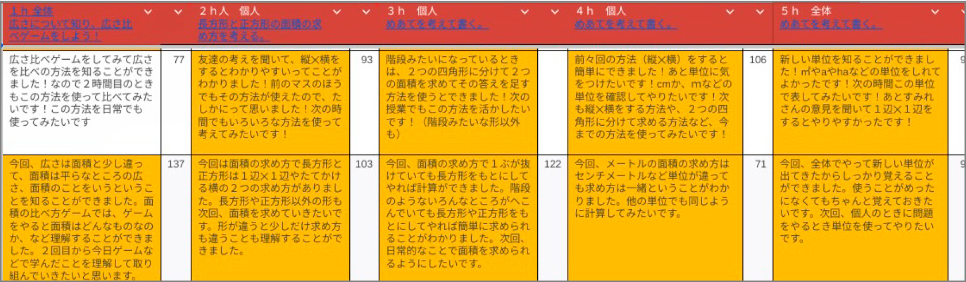

●振り返りの視覚化

1単位時間の中で学んだことを、自分の出席番号の行に振り返りを打ち込みます。 全員が一斉に編集することができるため、他の児童の振り返りを参考にすることができます。打ち込んだ文字数をカウントすることで、自然と多くの振り返りを打ち込む姿がありまし た。

●リンク機能の活用

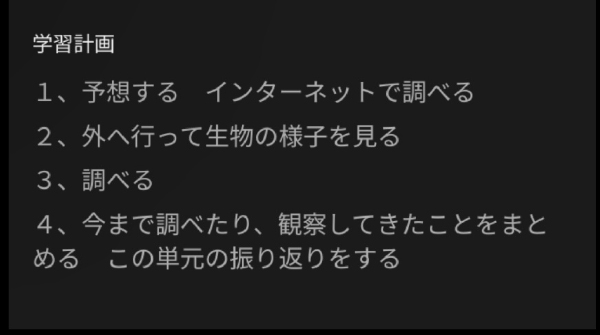

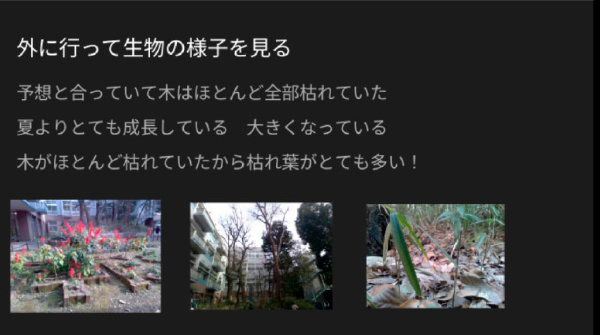

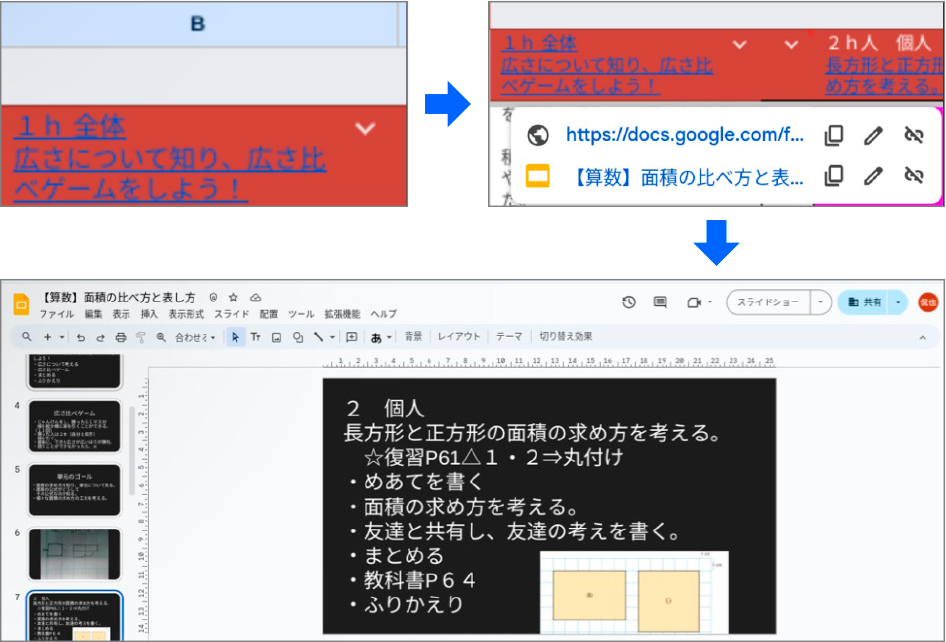

スプレッドシートには、GoogleドキュメントやForms、スライドなどのリンク先にとぶことができる機能があります。今回は、学習の流れと、チェックテストのリンクを用意しました。 学習の流れへのリンクは、以下の通りです。

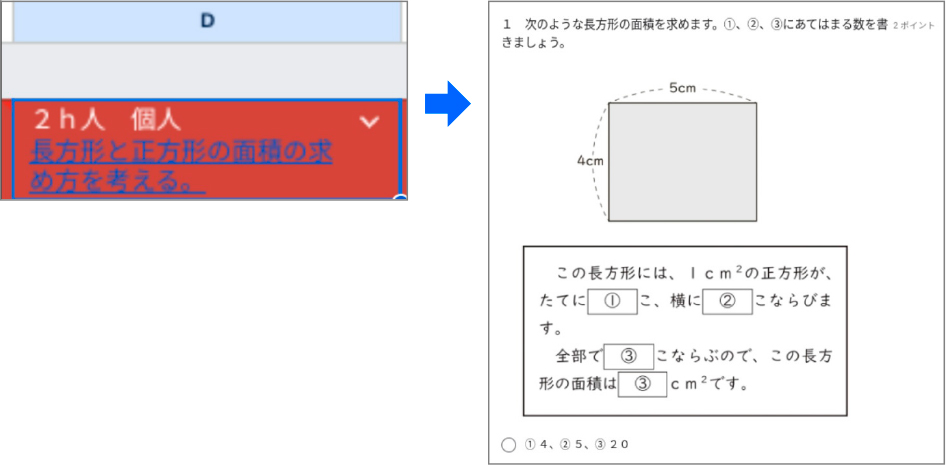

チェックテストは、児童が選択して行います。Formsで行うと、即時に正答かが分かるので、自己の課題解決につなげることができます。

●リンク機能を活用した学びの共有

他教科での実践ですが、自分の学んだことをGoogleスライドやCanvaなどにノートの代わりに記録していきます。そのリンク先を、自分の名前や振り返り先に貼ることで、他の子の学びをいつでも参考することができるようにしました。1人1人が学び切る力を身に付けるためにも、有効な手だてだと感じました。