小五の道徳とオリジナル教材「はじまり そして未来へ」

山形県のある小学校で行われた佐藤幸司先生による小五の道徳授業を紹介します。独自教材を使ったオリジナルの道徳授業には、学級経営にも生かせるヒントがたくさんありました。

執筆/山形県公立小学校校長・佐藤幸司

目次

授業指導案(一部抜粋)

1.教材名

「はじまり そして未来へ」

2.ねらい

一人一人の幸福は、命あってこそ実現される。命を大切にしながら生きるーこれが、根源にある。本時では〈命のつながり〉を考えることを通して、自分の命・みんなの命がかけがえのない存在であることに気付き、命の尊厳について学習していく。

3.指導目標

D感動、畏敬の念 、関連 D生命の尊さ

長い年月を経て受け継がれ、これからも続いていく〈命〉に対して畏敬の念を抱く。

4.学習指導過程

①ポスターが示す「事実」について考える。

②絵本の読み聞かせを聞く。『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』作・絵:長谷川義史(BL出版)

5.授業の目標

自分たちの考えをつないで、授業をつくることができる。

教科書以外の教材を使う場合、気をつける点は?

大前提は、学習指導要領に準拠していることです。そして、中立性・公平性が保たれ、内容が正確であるかに留意します。特に、インターネットに掲載された個人のホームページの記述には確認が必要です。また、学年主任や教務主任、管理職等に「今度この資料で授業をしたいと思っています」と相談して授業づくりを進めていくのがよいでしょう。

本時の教材は、 総合格闘技イベントPRIDE.30(株式会社DSE)のポスターを使用しています。

導入:授業の始まりは答えやすい発問でウォーミングアップ

今回は初めて出会う子供たちとの出前授業です。慣れていない学級での授業は、緊張感があり発言が思うように出にくいことも想定します。そこで、まずは「誰でも答えられる」ような短く簡単な質問からスタートし、できるだけ多くの子供が発言できる場を作りましょう。

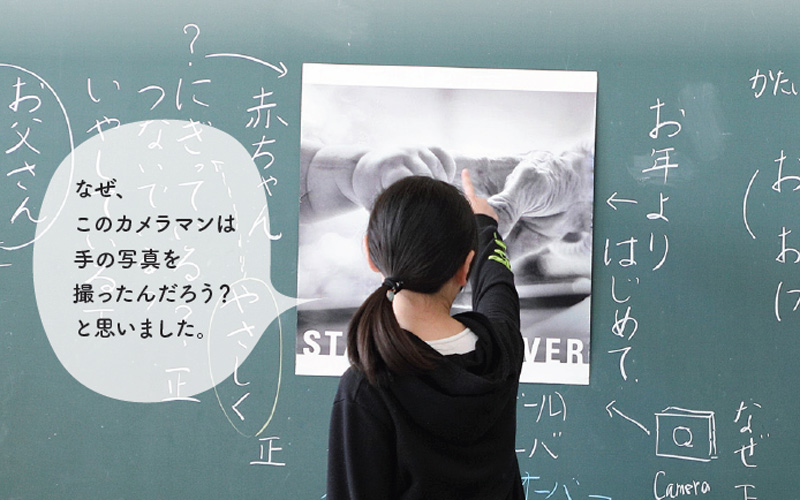

黒板に教材となるポスターを貼り、「このポスターから一つ、気付いたことを発表してもらいます。よく見てね」と伝えておきます。子供たちが見やすいように、席を立って前方へ集まってもらいました。こういった動き一つでも、雰囲気が少しずつ和らぎます。

端の列から順番に指名し、子供たちの発言を黒板に書いていきます。

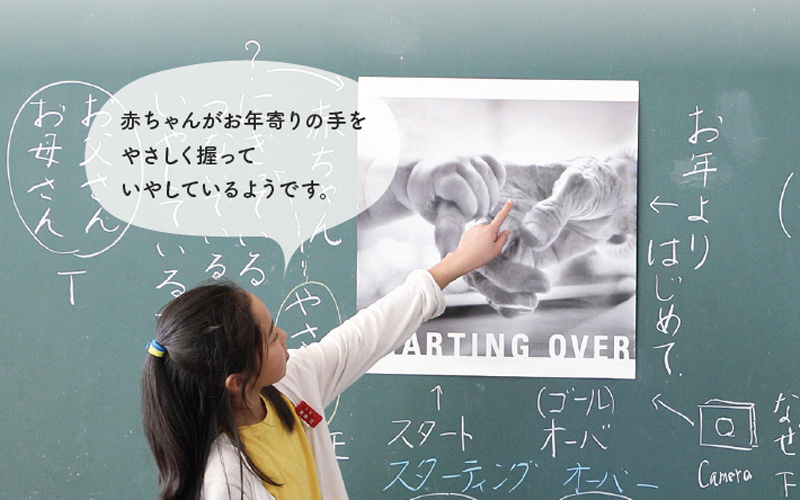

赤ちゃんとお年寄りの手は、なぜつながっているのだろう?

2人は、なぜ手をつないでいるのだろう?

ちょっとした発言の違いにも注目し、

『つながっている』と『つないでいる』は違うよね。どう違う?

など、感じ方の理由を掘り下げて聞きます。同じ意見を言う子がいてもよいのです。導入は全員が参加することで、授業への意欲を高めます。