安心感をもたせて学ぶ意欲を刺激!小1最初の授業のヒント

学級開きを終え、「最初の授業」はどんなカリキュラムで行えばよいのでしょうか。入学したばかりの一年生の不安を取り除き、学校を大好きになり、学ぶ意欲を高めるためのスタートカリキュラム、生活科、国語科の最初の授業について解説します。

執筆/神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫、神奈川県公立小学校指導教諭・荒木昭人、神奈川県公立小学校教諭・篠原紘子、神奈川県公立小学校教諭・髙田美里

目次

【スタートカリキュラム】安心感をもたせる「教室探検」

入学式の翌日。一年生の子供たちは、学校生活に期待をもっている反面、不安を感じながら登校してきます。このような子供たちに安心感を与え、学校生活へのさらなる期待をもたせることがとても大切です。

そこで、子供たちと楽しみたい活動が「教室探検」です。はじめに、教室の中から自分の名前の書いてある場所を探します。ロッカーや机など、さまざまな場所を確認することによって、自分の荷物を保管する場所は、どのように使うのかといった疑問も出てきます。

「どうしたらよいのかな?」は、子供の考える力が伸びるチャンスです。幼稚園や保育園、こども園の施設を思い出しながら、子供たちは自分で片付けてみます。

自分の名前探しが終わった後、今度は教室のさまざまな場所や物を見て回ります。教室を探検することで、これから始まる学習の教材や教具などを見付け、学習に対する期待が高まります。

例えば、「こんなところに絵を描く紙を見付けたよ」という子の発言から、絵を描く学習について想像させます。また、「黒板に大きな時計を見付けたよ」という子の発言から、時計を見て生活できるようになったり、時計の学習をしたりすることをイメージさせます。

園のときにも活動したことや一年生の学習に関連する物を教室に置いておくと、子供の安心感や学校生活へのさらなる期待が膨らみます。

その後、教師から「他の学年の友達は、どうしているかを見に行こう!」と問いかけます。 「教室探検」から「学校探検」につなげることによって、さまざまな物や人を見るという視点が子供たちに生まれてくるのです。

「教室探検」から「学校探検」へ〜「学校探検」から学校生活を学ぶ

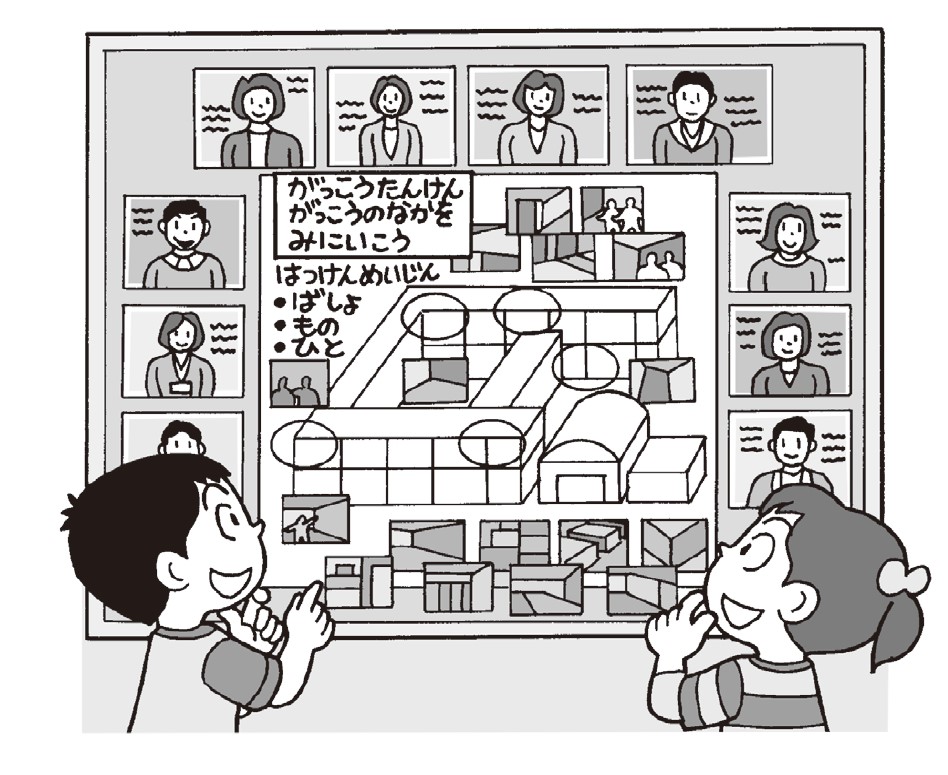

「教室探検」を楽しんだ子供たちは、「学校探検」という言葉を聞いただけでワクワクします。そこで、「教室探検」でもった疑問を解決するために「学校探検」に出かけます。

そのときに、自分たちが使っているロッカーや机の中の写真を撮っておき、後で比較できるようにします。事前に上級生の担任に「学校探検」で見せてほしい場所を伝えておき、上級生のロッカーなども写真に撮っておくと、その後の指導に役立ちます。

また、施設の使い方だけでなく、上級生の休み時間や授業の始まりの様子も見せるようにしましょう。幼児期の「規範意識の芽生え」を引き出し、自分たちもやってみたいという気持ちをもたせることができ、めざす姿が上級生にあるという意識が高まっていきます。

例えば、給食や掃除の際には、子供たちから「六年生のお兄さん・お姉さんの当番の様子が見たい」という意見が出てくるかもしれません。さらに、特別教室や職員室、保健室などについても見ておくと、「もう一度、見に行きたい」 という子供たちの気持ちを高めることができます。

そして、保健室を通りかかったときに、養護教諭に保健室の使い方やトイレの使い方などを指導してもらうと、施設の使い方が分かるとともに、学校には学校生活を支えているさまざまな人々がいることに気付き、その後の生活科の学習へとつながります。

スタートカリキュラムは、学校の全職員の「共通理解」が大切です。それによって、子供たちが、担任の先生はもちろん、学校にいるさまざまな人々を身近に感じ、安心感をもつことができます。

スタートカリキュラムによって抱いた安心感や期待感を、生活科をはじめ、他教科等の学習に生かしていけると、子供たちの学ぶ意欲につながります。

【生活科】グループ別の「学校探検」で資質・能力を育む授業開き

スタートカリキュラムでの教師と一緒に歩いた学校探検によって、子供たちは、「また、音楽室に行きたい」「体育館で遊びたい」といった活動に意欲をもっています。そこで、子供たちの「〇〇したい」「××に行きたい」という希望でグループを組んで、グループごとにその場所に行けるようにします。

その際、二年生に訪れる場所で待っていてもらうようにお願いし、その場所の説明をしてもらったり、一緒に遊んだりします。子供たちは、行きたい場所に行けるという気持ちと、二年生と一緒に活動できる喜びでワクワクします。

各グループが見てきたことや活動してきたことを、教師は写真や映像で撮影しておきます。振り返りの際に、その場所に関係のある人の写真を見せたり、子供たちがインタビューする姿を映像で流したりすると、子供たちが学校にいる「人」にも興味をもち始めます。

そして、その後の学校生活で、

昇降口で校長先生とお話ししたよ

お腹が痛くて、保健室の〇〇先生に診てもらったよ

などの会話が広がっていきます。このような会話が広がってきたら、

会いに行ってみようか?

と問いかけます。その際には「仕事中で話ができないときには、どんなことをしているのかよく見てこよう」と伝えておくとよいでしょう。

学校探検では、今後の活動につながる気付きがたくさん生まれるよう、活動の中で、二年生や校内のさまざまな人との出会いをつくるなどのしかけを考えておくことが大切です。また、学級掲示などで施設の様子やさまざまな人を視覚化することで、「〇〇先生とあいさつしたよ」などのように、学習が生活を豊かにすることにつながります。