小1算数「おおきいかず」指導アイデア《10 のまとまりがいくつと端数がいくつ》

執筆/神奈川県公立小学校主幹教諭・黒木正人

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

本時のねらいと評価規準

(本時3/14時)

ねらい

「10 のまとまりがいくつと端数がいくつ」という数の見方を活用して、物の数の数え方を考え、説明する。

評価規準

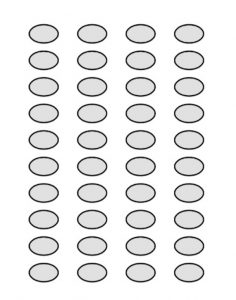

2ずつ、5ずつ、10ずつ、というように数のまとまりをつくり、そのまとまりに着目して数えたり比べたりする方法を考えることができる。

学習問題

問題

ペットボトルキャップが なんこ あるか わかるように ならべましょう。

※問題は提示しない。

今度の図工で使う材料を配りますね。(ペットボトルキャップを配付)

みんなに渡したペットボトルキャップは何個あると思いますか。

(数を予想して言う)

では何個あるのか、数が分かるように並べられますか。(問題の提示)

「分かるように」ってどういうことかな。

ほかの人が見ても分かるようにしたらよいということじゃないかな。

数が分かりやすいように……。

数えるときのやり方がよいかもしれない。

見てすぐ分かるとよいってことだね。

どんなふうに並べたらよいですか。

まとまりにしたらよいと思います。

学習のねらい

おおくのもののかずをわかりやすくあらわすことができるかな。

見通し

- 数えるときは10のまとまりとばらを合わせたらよかった。

- 間違えていないことがはっきり分かるように並べるとよい。

自力解決の様子

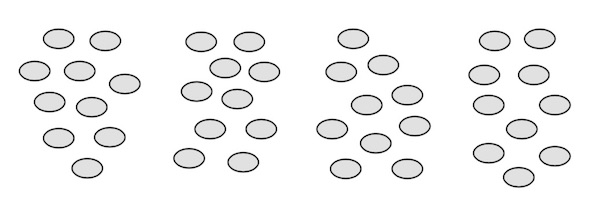

A つまずいている子

並べたが、確認が必要で、数えて求めている。

B 素朴に解いている子

まとまりはつくっているが、列にすることが分からず、数えて求めている。

C ねらい通りに解いている子

10のまとまりが見えるように並べ、端と横を揃えて数え直しやすくしている。

学び合いの計画

イラスト/横井智美

『教育技術 小一小二』2021年1月号より