小6算数「場合の数」指導アイデア《遊園地の乗り物の順番を調べて、場合の数を考えよう》

執筆/東京都公立小学校教諭・渡辺五大

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 1/6

ねらい

落ちや重なりがないように調べる方法を考え、説明することができる。

評価規準

図や表に表して順序よく調べることができている。

問題場面 遊園地でまわるコースを考えよう

遊園地の乗り物に一回ずつ乗ります。まわる順番には、どんなものがあるか調べましょう。

・ジェットコースター

・コーヒーカップ

・観覧車

・メリーゴーラウンド

見通し

4種類の乗り物に乗りたいと思います。みんなならどんな順にのるかな。

コーヒーカップ→観覧車→メリーゴーラウンド→ジェットコースター。

ジェットコースター→メリーゴーラウンド→コーヒーカップ→観覧車。

他にもあるかな。

まだまだ、たくさんありそうです。

全部で何通りあるでしょうか。

全部書くのが大変だなぁ。

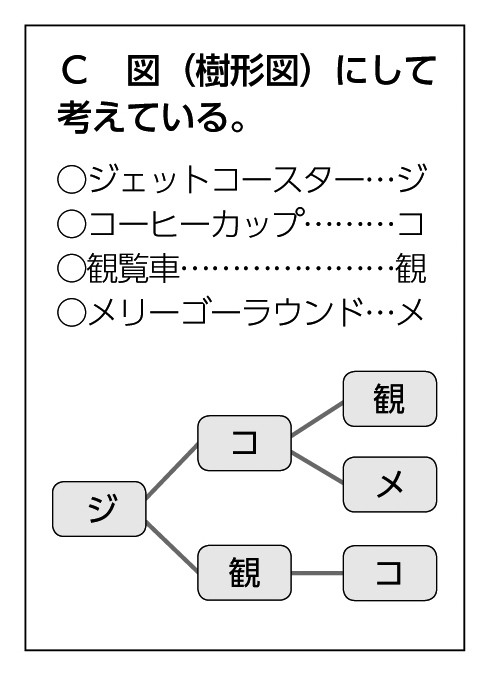

図にしてみようかな。

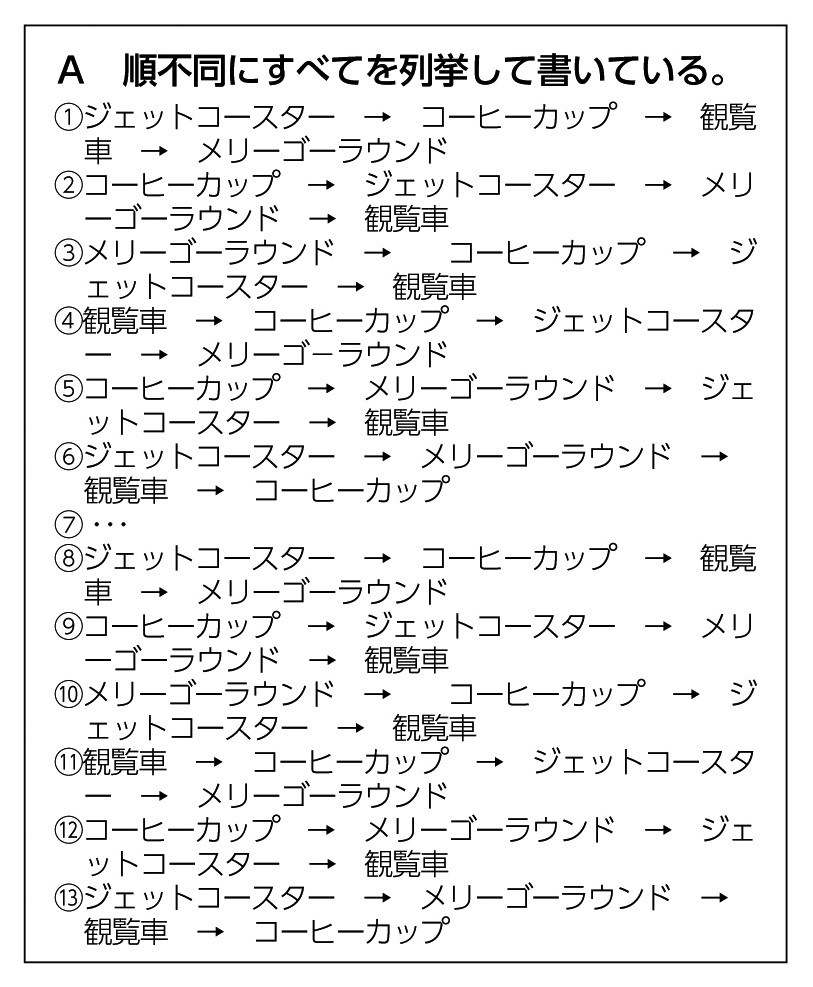

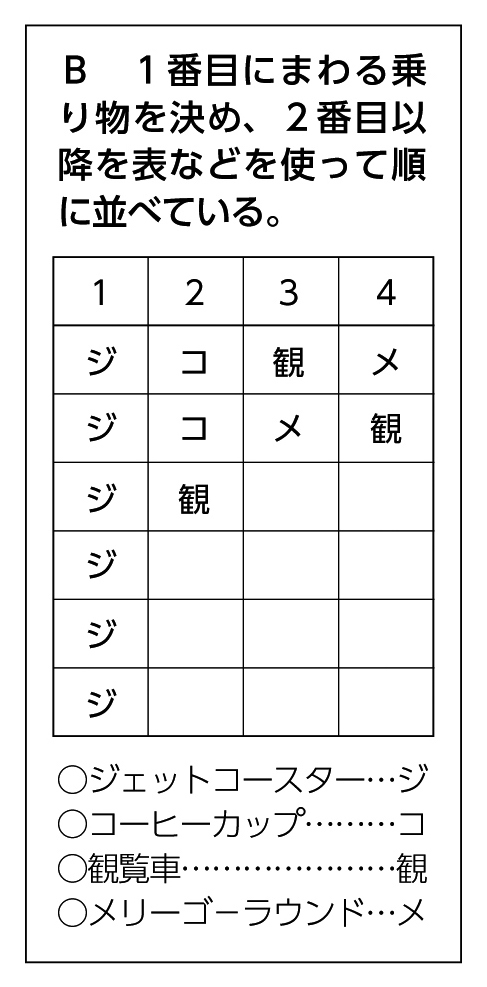

落ちや重なりがないように調べよう。

本時の学習のねらい

落ちや重なりがないよう調べる方法を考えよう。

自力解決の様子

学び合いの計画

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』2021年1月号より