小1生活「わたしのかぞく にっこり大さくせん」指導アイデア

執筆/大分県公立小学校指導教諭・武田文子

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、大分県教育庁義務教育課指導主事・後藤竜太

目次

期待する子供の姿

知識及び技能の基礎

家庭生活に関わる活動を通して、家庭での生活は互いに支え合っていることが分かる。

思考力、判断力、表現力等の基礎

家庭生活に関わる活動を通して、家庭における家族のことや自分でできることなどについて考えることができる。

学びに向かう力、人間性等

家庭生活に関わる活動を通して、自分の役割を積極的に果たしたり、規則正しく健康に気を付けて生活したりしようとする。

単元の流れ(10時間)

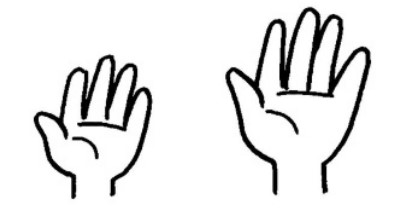

わたしの手 かぞくの手(4時間)

学校

自分の手を描いて、「自分の手ができること、できるようになったこと」を記入し、伝え合う。

家庭

家族の手を描いて、観察したりインタビューしたりして、「おうちの人の手ができること」を調べる。

学校

伝え合って、「おうちの人の手ができること」をまとめる。さまざまなことをがんばっているおうちの人の気持ちを考える。自分にできることはないかな?

➡「おたすけマン」になろう!

評価規準等

知 家庭生活には、それぞれの果たしている仕事や役割があることや、そのなかで自分にもできることがあることを分かっている。

※評価規準等の知=知識・技能、思=思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

わたしのかぞく にっこり大さくせん

(4時間)

学校

さくせんかいぎ1 『おたすけマンになろう! 』

おうちの人を「にっこり」にする作戦を考える。

① おうちの仕事「お手伝い」作戦

②「弟・妹のお世話」作戦

③「自分のことをがんばる」作戦

④「お手紙」作戦→最後に行う。

家庭

にっこり大さくせん1 『やってみよう! 』

学校

さくせんかいぎ2

『おうちの人が「にっこり」したかどうかを出し合い、各自、次の課題を見付ける。 』

家庭

にっこり大さくせん2

『くふうしながら、やってみよう! 』

学校

さくせんかいぎ3

『うまくいったことと困ったことを出し合い、作戦が成功するためのコツをみんなで考える。』

家庭

にっこり大さくせん3

『もっと上手になろう! つづけよう! まい日しよう!』

評価規準等

思 家庭生活におけるそれぞれの役割を見直しながら、自分の作戦を決めている。

思 家庭生活をよりよくするために取り組んだことをふり返りながら、友達と交流している。

知 家族の大切さや自分が家族によって支えられていること、自分も家庭を構成している大切な一人であることに気付いている。

これからのわたしとかぞく(2時間)

- これまでのワークシートや作戦カードを見ながら、自分の活動をふり返る。その後、おうちの人からの手紙を読み、感想を出し合う。

- おうちの人に手紙を書く。

評価規準等

態 役割を積極的に果たせるようになった自分に自信をもって、生活しようとしている。

【特別の教科 道徳との関連】

単元を行う時期に合わせて、下記の内容項目の教材を扱うことによって、「自分ごと」としての意識の高まり、それぞれの目標を効果的に達成することが期待できます。

- C 勤労、公共の奉仕…働くことのよさを知り、みんなのために働くこと。

- D 生命の尊さ…………生きることの素晴らしさを知り、生命を大切にすること。

- A 節度・節制…………健康や生命に気を付け、物や金銭を大切にし、身の回りを整え、わがままをしないで、規則正しい生活をすること。

活動のポイント1

時代とともに家庭を取り巻く環境が変化しています。家庭の状況を踏まえた十分な配慮を行いましょう。

※参考:「小学校学習指導要領解説 生活編 第3章第2節 生活科の内容(2)

家庭との連携を十分に図る 担任の思いや願いを伝える

家庭の理解と協力を得て、個々の家庭の状況を十分把握したうえで、一人ひとりの子供の実態を踏まえた学習活動を行うようにしましょう。

学級通信などで家庭にお知らせする際には、「学習のねらい」や「具体的な取組方法」とともに、「授業(単元)に対する担任の思いや願い」を伝えましょう。この活動を行うことの意義や価値、この活動を通して育てたい子供の姿をおうちの人と共有しておくと、「子供への手紙」をお願いした際、活動の意図を理解してもらえます。

活動を円滑に進めるため、年度当初の保護者会などを活用して事前に伝えておくことも有効です。

子供自身の意思を尊重する 「自分のめあては自分で決める」ことが大切

イラスト/高橋正輝

『教育技術 小一小二』2020年12月号より