小2算数「かけ算(1)」指導アイデア《2の段の九九のきまりを発見する》

執筆/新潟県新潟市立上山小学校教諭・久道知弘

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、新潟県新潟市立上所小学校教諭・志田倫明

目次

年間指導計画

・表とグラフ

・時刻と時間

・2けたのたし算

・2けたのひき算

・長さ

・1000までの数

・水のかさ

・大きい数のたし算とひき算

・三角形と四角形

・式と計算

・かけ算(1)

・かけ算(2)

・かけ算(3)

・1000より大きい数

・たし算とひき算の関係

・図を使って考えよう

・分けた大きさ

・箱の形

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1・2時 「1つ分の数」「いくつ分」を捉え、「1つ分の数」と「いくつ分」の関係の場合に乗法が用いられていることを知り、乗法の意味を理解する。

第3・4時 情報の場面を式やおはじきや図で表したり説明したりする活動を通して、乗法の意味の理解を確実にする。

第5時 乗法の答えは、被乗数を乗数の数だけ累加して求められることを理解する。

第6時 倍の意味を知り、ある量の何倍かに当たる量を求めるときもかけ算を用いることを理解する。

第7時 単元の学習の活用を通して事象を数理的に捉え、論理的に考察し問題を解決する。

第8時 5の段の九九の構成の仕方を理解する。

第9・10時 5の段の九九を確実に唱え、適用することができる。

第11時 2の段の九九の構成の仕方を理解する。

第12・13時(本時)2の段の九九を確実に唱え、適用することができる。

第14時 3の段の九九の構成の仕方を理解する。

第15・16時 3の段の九九を確実に唱え、適用することができる。

第17時 4の段の九九の構成の仕方を理解する。

第18・19時 4の段の九九を確実に唱え、適用することができる。

第20時 問題づくりによる、式の読み方や式に表現することを通して、5、2、3、4の段の九九の理解を深める。

第21・22時 学習内容の定着を確認するとともに、数学的な見方・考え方をふり返り、価値付ける。

本時のねらい

2の段について着目する点を意識して観察することを通して、きまりを発見する。さらに、そのきまりが他の九九でも成り立つかを確かめることができる。

評価規準

5の段のきまりについて、どこに着目したのかを明確にして説明できる。

本時の教材のポイント

乗法九九の指導は、「乗法の意味と構成を学ぶ」「九九の体系的な習得」「日常の問題場面での適用・活用」などがあります。乗法九九にはたくさんのきまりがあり、構成していく中で、きまりを発見する子供もいます。例えば5の段であれば「一の位の数は、5・0・5・0……となっている」といったきまりです。このようなきまりを発見する楽しさを味わうことができるのも本単元の学習の魅力と言えます。大切なことは、きまりを発見するだけにとどまらず、「見付けたきまりが他の段でも成り立つのか」と子供が発展的に考察することです。そのためには、きまりを発見するための着眼点を子供自身に意識させることが必要です。着眼点とは、きまりを発見する際に着目する部分を指します。例えば、先ほどの5の段の「一の位の数は、5・0・5・0……となっている」というきまりは、積の一の位の数に着目することで発見することができます。このような「一の位の数」に着目するという着眼点は、他の段にも用いることで、5の段とはまた異なる新たなきまりを発見することが可能になります。

これらをふまえて、本時では2の段の積からきまりを発見する活動を設定した後、そのきまりを見いだすための着眼点を考えさせます。その後、明らかにした着眼点を意識して、既習の5の段のきまりを発見する活動を設定します。2の段と同じ着眼点で5の段を考えることで、子供は様々なきまりがあることを発見できると考えます。このような展開をすることで、3の段、4の段においても、「2の段や5の段で見付けたあのきまりはこの段でも成り立つのか」と発展的に考察し、構成や暗唱に生かしていく姿が期待されます。さらに「だったら、ここに目を付けると……」と新たな着眼点できまりを発見しようとしたりすることも可能になります。そこで、本時では「一の位の数」、及び「積と積の関係」という着眼点に着目できるように、次の教材を用いた授業を構想します。

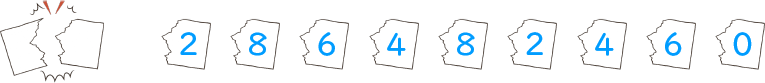

2の段の九九の積を書いた紙の一部が破れて、一の位の数しか表記されていないカードを用意します。そして「2・8・6・4・8・2・4・6・0」の順で提示し、正しい順番に並び替えるように指示を出します。すると、子供は一の位の数が、「2・4・6・8・0」と繰り返されていることや2ずつ増えていることなどを発見していきます。これらを全体で取り上げ、「一の位の数」に着目することできまりが発見できることを確認します。また、提示した数カードを2→8、4→6と確認していくことで、前後の和が10であるというきまりも発見していくことが予想されます。こちらも全体で確認し、「積と積の関係」に着目することでもきまりが発見できることを確認します。

このようにして、「一の位の数」「積と積の関係」に着目することで2の段にきまりが見付かったことを価値付けた後、5の段でもきまりがあるのかを調べる活動を設定します。その際、「どんな目で見付けたきまりなのか」と問い、2の段と同様の着眼点を引き出したり価値付けたりすることを大切にします。

本時の展開

みんなで、2のだんのれんしゅうをしようと思ってカードを作ったのですが、ペットのわんちゃんにやぶられてしまいました。正しくならびかえてください。

一の位しか分からないからできるかな。

でも、昨日勉強した2の段を思い出せばできそうです。

一の位しか分からないけれど、2の段がつくれるかな。では、これらのカードを並び替えてみましょう。

並びかえると、こうなるな。

2・4・6・8・0が繰り返されている。

2個ずつ増えている。2とびの数だ。

順番に確認してみましょう。「2」は2の段のどの答えですか。

2×1=2です。2×6=12でもいいな。

「8」はどうですか。

2×4=8でもいいし、2×9=18でもいいです。

なるほど、では一気に2枚確認してみましょうか。「6」と「4」は2の段のどの答えですか。

2×3=6でもいいし、2×8=16でもいいです。

2×2=4でもいいし、2×7=14でもいいです。

あれ? 破れた紙のこの「6」と「4」、それにさっきの2枚の「2」と「8」は足すと10になるよ。

本当だ。きまりがあるよ。

2の段にはどんなきまりがあるのかな。

自力解決の様子

A つまずいている子

・きまりが見付けられない。「6と4の和が10」や「2ずつ増えている」など個別の理解にとどまり、きまりとして理解できない。

B 素朴に解いている子

・きまりは見付けているが、その着眼点には無自覚である。数の並びや和が10になる組み合わせの発見を楽しんでいる。

C ねらい通り解いている子

・「積と積の関係」に着目し、和が10や20になるきまりを見いだしている。

・「一の位の数」に着目し、一の位が「2・4・6・8・0」が繰り返されているきまりを見いだしている。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

どういうことかな。みんなには10が見えるのですか。

構成/桧貝卓哉 イラスト/横井智美 図版作成/永井俊彦