小1算数「たし算」指導アイデア《「10といくつ」という数の見方に着目して計算する》

執筆/福岡教育大学附属小倉小学校教諭・本田龍一朗

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、福岡県教育センター指導主事・西島大祐

目次

年間指導計画

・10までの数

・なんばんめ

・いくつといくつ

・いろいろな形

・あわせていくつ

・ふえるといくつ

・のこりはいくつ

・ちがいはいくつ

・長さくらべ・かさくらべ

・整理しよう

・10より大きい数

・何時 何時半

・3つの数の計算

・たし算

・ひき算

・形づくり

・たすのかな、ひくのかな

・20より大きい数

・どっちがひろい

・何時何分

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1時(本時)「10といくつ」という数の見方に着目し、9+4の計算の仕方を考える。

第2時 被加数が9の場合の計算の仕方を考える。

第3時 「10といくつ」という数の見方に着目し、被加数が8と7の場合の計算の仕方を考える。

第4時 被加数が9から6の場合の加法の計算練習、文章問題

第5時 「10といくつ」という数の見方に着目し、3+9の計算の仕方を考える。

第6時 1位数どうしの繰り上がりのある加法の計算練習、文章問題

第7時 計算カードを使って1位数同士の繰り上がりのある加法の計算の練習

第8時 計算カードの並び方について、関数的な見方を考える。

第9時 1位数同士の繰り上がりのある加法の問題づくり

第10時 学習内容の習熟・定着

本時のねらい

被加数が9の場合の繰り上がりのある加法の計算の仕方を数、式、図、操作を関連付けて話し合う活動を通して、「10といくつ」という数の見方に着目し、計算の仕方を考えることができるようにする。

評価規準

9に1を足して10のまとまりをつくり、「10といくつ」と考えて計算の仕方を表すことができる。

本時の教材のポイント

本時では、「いくつといくつ」の学習で10になる数の組み合わせについて考えた経験や、「10より大きい数」の学習で20までの数を10といくつと捉えて表したことを基にして、「10をつくると計算が簡単になる」ということに気付くことが大切です。このことは、既習の数の見方や計算の仕方を活用することで、未習の計算の仕方を見つけ出していく上でも価値があります。

導入段階では、問題文を全て提示するのではなく、「①問題場面」「②1つ目の条件」「③2つ目の条件」「④求めること」の順に問題文とイラストを段階的に提示します。そうすることで、問題場面の把握や立式が難しい子供も、「合わせる場面だからたし算だ」と判断できます。立式をした後に、これまでの学習との違いを尋ねます。すると、答えが10を超えそうだという結果の予想をする子が現れるはずです。そこで、「9+4の計算の仕方はどうすればよいのか」という本時の問いを焦点化し、計算の仕方の見通しをもたせます。自力解決の方法はブロック操作だけではなく、さくらんぼ図(数を分けて考える方法)から自己選択することを促すことで、自分なりの根拠で計算の仕方を表すことができるようにしていきます。

展開段階では、答えを求めることができなかったというつまずきのある子供に寄り添い、まずは導入段階で出合ったイラストをブロックに置き換えて全てのブロックを1から数え、答えは13であることを確認します。次に、被加数の9から、10、11、12、13と数えて足した子供の考えを取り上げて、やはり答えが13であることを確認します。さらに、加数の4を1と3に分けて9と1で10のまとまりをつくった子供の考えを取り上げて、「どうして数を分けようと思ったのか」「どうして1と3に分けたのか」と発問し、ペアで対話をする場を設定します。こうすることで、どの考えでも答えを導くことができるものの、10のまとまりをつくると、「10といくつ」と考えてより簡単に計算できることに気付きやすくなります。このとき、9を3と6に分けて10のまとまりをつくろうとする子供も想定されます。このようなときは、先程と同じように尋ね、どちらも10のまとまりをつくろうとしたことを認め、「10といくつ」で考えるよさを整理していきます。

終末段階では、加数を他の数にしても「10といくつ」で考えて求めることができるのか試す活動を設定します。そうすることで、10のまとまりをつくって考えることのよさに気付き、被加数が8や7になった場合の計算の仕方を考える学習場面に出合った際にも、本時と同様に考えればよさそうだという姿を引き出しやすくなるのです。

本時の展開

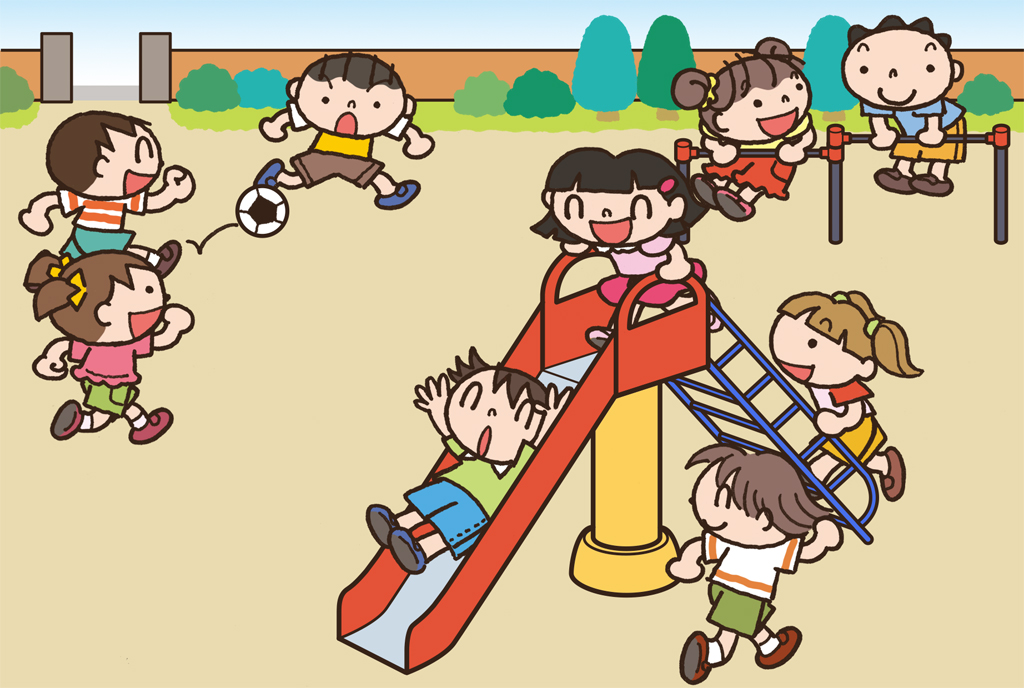

昼休みにたくさんの人が運動場で遊んでいましたね。何人遊んでいたのか考えてみましょう。

※問題文「うんどうじょうで あそんで います。」を提示する。

はじめに9人遊んでいました。

※問題文「はじめに 9人 あそんで いました。」と子供のイラスト9人分を提示する。

私も遊んでいたよ。

次に4人遊びに来ました。

※問題文「つぎに 4人 あそびに きました。」と子供のイラスト4人分を提示する。

増えたよ。たし算かな。

全部で何人になりましたか。

※問題文「ぜんぶで なん人に なりましたか。」を提示する。

全部でと聞かれているからたし算だと思います。

9人と4人を合わせるのだから、9+4だね。

答えは10より大きくなりそうです。

9+4は、どのようにして答えを求めたらいいのでしょうか。

ブロックを動かして考えたらいいと思います。

前の「いくつといくつ」の学習でしたように、さくらんぼの図も使えそうです。

答えを求めるだけでなく、どのように考えたのか計算の仕方も分かるようにしたいのですね。

10より大きくなるたし算の仕方を考えよう。

見通し

- ブロックを動かす。

- 指で数える。

- さくらんぼの図で数を分ける。

自力解決の様子

A つまずいている子

・答えを求めることができない。

・ブロックでの操作はしているが、問題場面を表すことができていない。

B 素朴に解いている子

・ブロックを並べ、1つずつ数えて求めている。

・10のまとまりをつくらずに、9、10、11、12、13と数え足しで答えを求めている。

C ねらい通り解いている子

・加数の4を1と3に分けて10のまとまりをつくり、「10と3で13」と計算している。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

全部で何人になるか求められましたか。

構成/桧貝卓哉 図版/永井俊彦 イラスト/横井智美・やひろきよみ