小2生活「生きもの なかよし 大作せん」指導アイデア

執筆/愛知県公立小学校教諭・中田英子

編集委員/前・文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官・愛知淑徳大学准教授・加藤智、愛知県公立小学校校長・稲田あけみ

目次

期待する子供の姿

知識及び技能の基礎

生き物を観察したり世話をしたりする活動を通して、生き物には生命があることや、適した環境や世話のしかたがあることに気付く。

思考力、判断力、表現力等の基礎

生き物を観察したり世話をしたりする活動を通して、それぞれの生き物の変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができる。

学びに向かう力、人間性等

生き物を観察したり世話をしたりする活動を通して、生き物に関心をもち、親しみをもって大切に育てようとする。

単元の流れ(22 時間)

身近にいる生き物を探してみよう(3時間)

評価規準等

態 生き物に関心をもって関わろうとしている。

※評価規準等の知 =知識・技能、 思=思考・判断・表現、 態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

川で生き物を捕まえよう(4時間)

評価規準等

思 生き物の特徴や生き物がいる場所を意識しながら、育ててみたい生き物や採集方法を選んだり決めたりしている。

長く飼うためにはどうしたらよいのかな(4時間)

評価規準等

知 それぞれの生き物に合った世話のしかたがあることに気付いている。

生き物マスターをめざそう(2時間)

評価規準等

態 生き物の変化や成長の様子に関心をもち、毎日のえさやりなどの世話をしている。

思 生き物の立場に立って関わり方を見直しながら、世話をしている。

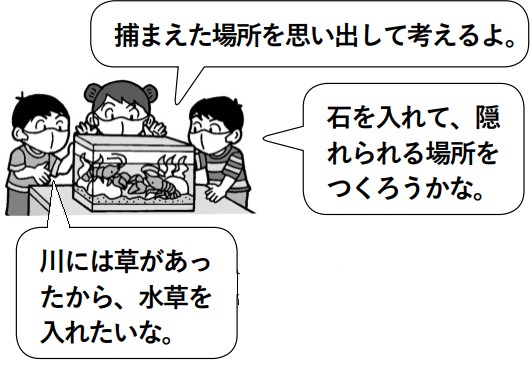

にっこにこハウスをつくろう(2時間)

評価規準等

思 それぞれの生き物がすんでいた環境をもとにして、生き物にとって暮らしやすいすみかを考え、材料を準備している。

態 生き物の特徴、育つ場所、変化や成長の様子に応じて世話をしようとしている。

「にっこにこ水族館」を開き、一年生を招待しよう(5時間)

評価規準等

思 毎日の観察や世話を通して、発見したことを工夫して伝えている。

知 世話が上手にできるようになった自分自身の成長に気付いている。

「元気でいてね」今まで飼っていた生き物をどうするか考えよう(2時間)

評価規準等

思 育ててきた生き物のことや心を寄せて世話をしてきたことなどをふり返り、 生き物の立場に立って表現している。

態 生き物に親しみや愛着をもち、生命あるものとして関わろうとしている。

活動のポイント1

飼育活動への意欲が継続する工夫をしましょう

生き物に関心が向くような場の設定

生き物は、大半の子供にとってはとても魅力的です。一方で、苦手意識をもっている子もいます。まずは、生き物に関心を向けることから始めましょう。

生き物が題材の絵本や図鑑、生き物に詳しい作家の本を揃えて学級文庫に置いたり、学校司書と連携して生き物本コーナーを設置したりして、いつでも気軽に読める工夫をしておくとよいでしょう。

また、飼育場所は、教室など身近な場所にしましょう。ちょっとした変化に気付きやすく、興味も増します。

愛着をもたせる工夫

生き物は自分たちと同じ命があることに気付き、責任をもって世話ができるよう、一人1飼育とします。採集活動で、自分で捕まえた生き物を育てることで、より親しみが増し、活動意欲が高まります。

観察や世話で生き物マスターを目指す

飼育活動では、授業だけではなく、毎日、生き物の様子や自分が世話したことを記録していきましょう。成長の様子や変化が分かります。記録を蓄積していくことで、脱皮や変態することなど、生き物によって成長のしかたが違うことに気付き、生き物への興味関心が高まります。

また、「修行中」から「生き物マスター」 へレベルアップする仕組みなど、子供たちが楽しみながら活動できる工夫を取り入れるのもおすすめです。

活動のポイント2

地域の特性や地域の人、友達との関わりがもてる活動をしましょう

イラスト/高橋正輝

『教育技術 小一小二』 2021年6/7月号より