小2生活「生きものと なかよし」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「生きものと なかよし」の単元を扱います。

執筆/大阪市公立小学校指導教諭・藤山浩世

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

大阪府公立小学校校長・前谷さき子

目次

年間指導計画

| 4月 | 春だ 今日から 2年生 |

| 5月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい! |

| 6月 | どきどき わくわく まちたんけん |

| 7月 | 生きものと なかよし |

| 8月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい2 |

| 9月 | うごく うごく わたしの おもちゃ |

| 10月 | 冬野さいを そだてよう |

| 11月 | もっと なかよし まちたんけん |

| 12月 | つながる 広がる わたしの 生活 |

| 1月 | みんなで つかう まちの しせつ |

| 2月 | 大きく なった わたしたち |

| 3月 | ありがとうを とどけよう |

単元目標

生き物を探したり飼育したりする活動を通して、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかけ、それらが成長していることや、生命をもっていることに気付くとともに、生き物への親しみをもって、生き物を大切にしようとすることができるようにする。

学習の流れ(全10時間)

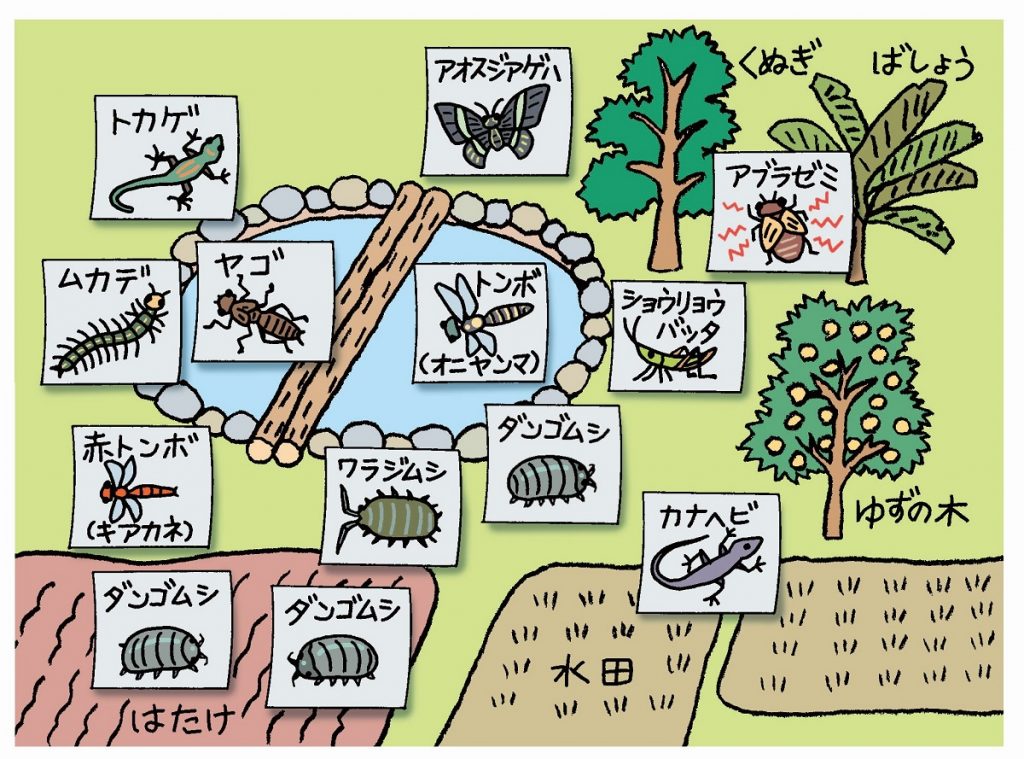

【小単元1】生きものの ことを 話そう[1時]

これまでの経験から、身近な生き物の種類やいる場所について友達と話し、身近な生き物と関わりたいという思いを高めることができるようにしましょう。

どこで、どんな生き物を見付けましたか?

公園の草むらでバッタが跳んでいたよ

植込みの木の石を動かしてみたら、ダンゴムシがいっぱい丸まっていたよ

見付けた場所に「生きものカード」を貼って紹介しましょう

評価規準

知識・技能: 学校や家の近くにも多くの生き物がすんでいることに気付いている。[発言]

思考・判断・表現:見付けた生き物を絵地図の場所や様子などと関連付けながら、話し合っている。[発言・カード]

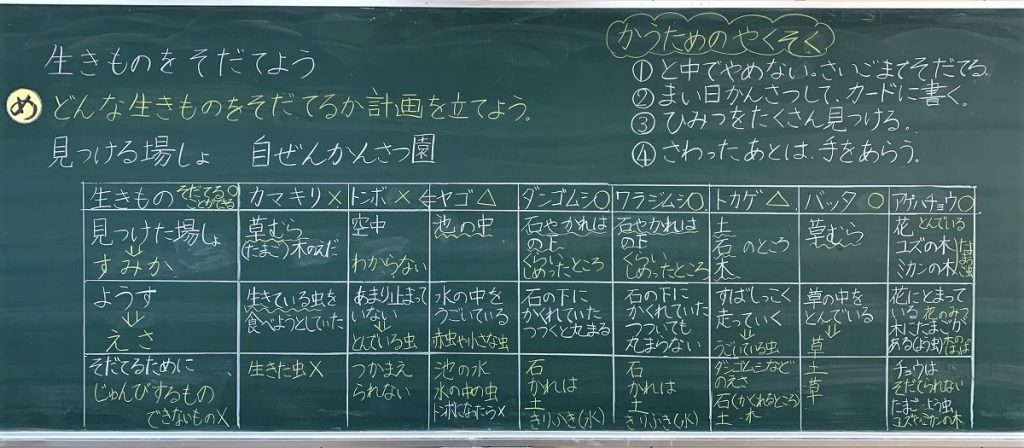

【小単元2】生きものを さがそう[2~4時]

これまでの経験や聞いたり調べたりしたことを基にして、生き物のいる場所を予想しながら探します。そのなかで、生き物の育つ場所の特徴に気付けるようにしましょう。

飼育箱や土や石などを用意するなど、探した生き物を育てるための準備をします。

どこに探しに行ったらいいかな

ダンゴムシは石や枯れ葉の下にいるから捕まえやすいよ

カマキリやトンボは育てられるのかな?

カマキリやトンボのエサを捕まえるのは大変そうだな

評価規準

知識・技能: 生き物がすんでいる場所の特徴に気付いている。[発言]

思考・判断・表現: 生き物が住んでいそうな場所を予想しながら、生き物を探している。[発言・行動観察]

【小単元3】生きものを そだてよう[5~7時]

生き物のいた場所と生育環境の関係性を考えながら世話の仕方を決めます。適切な方法で飼育するなかで、生き物が生命をもっていることや成長していることに気付けるようにしましょう。

どんなすみかで育てたらいいかな?

ダンゴムシは石の下にいたから、暗いところが好きなのかな

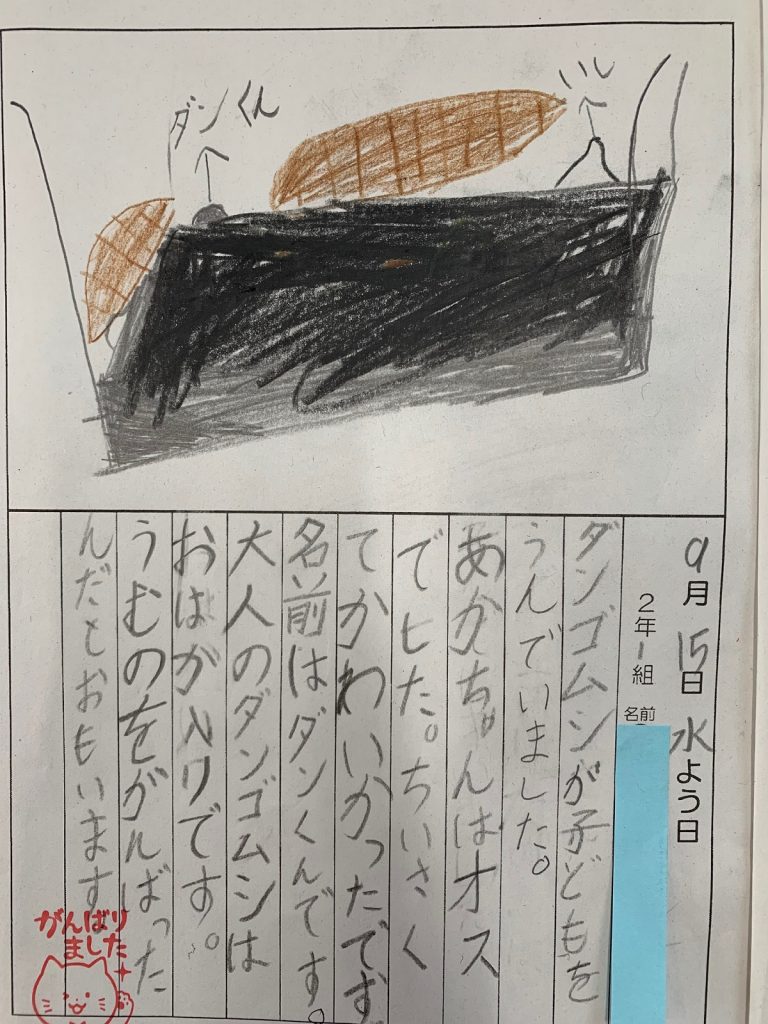

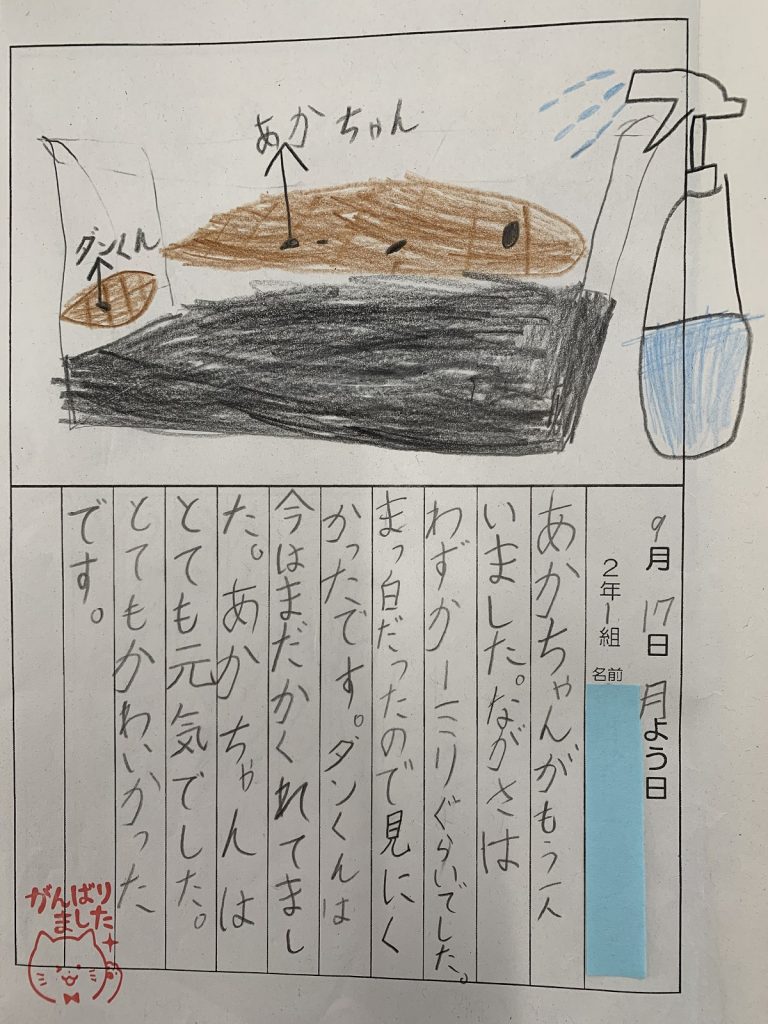

下記のような、観察日記を書くことも大切です。生き物を育てていることを観察日記を書くことで、無自覚だった気付きが自分の中で明確になったり、時系列で生き物の成長や自分の世話を捉えたりすることができるようになります。

観察日記には、生き物への親しみをもち大切にしようとする気持ちから、生き物に名前を付けることがあります。このようなときは、その気持ちに共感し、「ダン君も大きくなるのが楽しみですね」などのように声掛けしたり、コメントを書いたりしましょう。

観察日記は、言葉、絵などの多様な表現により、ダンゴムシを育てるためにはスプレーをするなどの湿り気が必要なこと、枯れ葉の裏側を好むことなどの気付いたことを確かなものとしたり、関連付けたりできます。

また、生き物が死んでしまったときの悲しさやつらさ、恐ろしさは、子供の成長に必要な体験です。生き物との関わり方を真剣に振り返り、大切に育てていた自分の存在に子供自らが気付く機会と捉えることが大切です。

※虫めがねを使用する際は、「虫めがねで太陽を絶対に見ない」「集めた光を人や衣服、物に当てない」などの安全指導を事前にしておきましょう。

評価規準

知識・技能: 生き物の体や動きの特徴が分かるとともに、生き物は、変化し、成長していることや命があることに気付いている。[行動観察・観察日記(シート)]

知識・技能:生き物の飼育において、その特徴に合わせた適切な仕方で世話をしている。[行動観察]

思考・判断・表現:生き物の変化に合わせて、育て方を工夫したり、変化や成長の様子を調べたり、変化の様子を予想しながら関わっている。[行動観察・観察日記(シート)]

主体的に学習に取り組む態度:生き物の不思議さや面白さを見付けようとし、継続的に世話をし、関わろうとしている。

【小単元4】生きものの ことを つたえ合おう[8~10時]

ダンゴムシにも命があるんだなと分かったよ

イラスト/高橋正輝 写真/写真AC