小2道徳「どうしよう」指導アイデア

執筆/北海道公立小学校教諭・青山奈月

監修/北海道公立小学校校長・荒井亮子、文部科学省教科調査官・浅見哲也

使用教材:「どうしよう」(光村図書)

目次

授業を展開するにあたり

「新しい学校生活様式」の中、小交流やペア交流、自由交流など多くの子供たちが密接して交流することは難しく、なかなか今までと同じような授業ができないこともあります。このような中でも、一人ひとりが教材や友達、自分自身と向き合っていけるように考えながら日々の授業を行っています。

二年生は、よくないと思うことに対して注意をしたり、教師に伝えたりして、正しいことをしようとする子が多い反面、「仲のよい友達には言いにくい」「嫌われるのが怖くて言えない」など、よくないと分かっていてもなかなか行動に移せない子もいます。

本授業では、よいと思うことを進んで行うことができるようにするための判断力を育てることをねらいとしています。教材を生かし、よいと思うことを行うことのすがすがしい気持ちを感じさせることで、「自分もやってみよう」と考えられるような授業にしたいと思い、構成しました。

展開の概略

1.教材について

「どうしよう」は、誰もいない教室に忘れ物を取りに行った「わたし」が、友達の「ゆかちゃん」が花瓶を割ってしまった場面を目撃します。「ゆかちゃん」はそのままにしてその場を去ってしまいますが、「わたし」は、何も声をかけられないまま、どうしようかと悩む話です。

自分がよいと思うことであっても、他人の目や人間関係を気にして行動に移せないことは誰にでもあります。そうした誰にでもある人間の弱さを見つめ、それでも行動に移すことのよさを考えていくことで、意欲につなげていきたいと考えました。

また、この教材は文章が書かれていない場面絵だけの教材ですが、悩む「わたし」の気持ちが分かりやすいように、言葉を付け加えながら紙芝居のように提示しました。

2.授業のポイント

①自分との関わりで考える

導入で、日常生活を思い起こすような発問をし、自分との関わりで捉えられるようにします。学校生活の中でよくないことを見たり聞いたりする場面はよくあることです。そんなとき、自分はどうしていけばよいのかを学ぶ時間であることを確認してから教材と出合います。

②自分との対話を通して考える

花瓶が割れているのにそのままにしておくことはよくないというのは、全員が分かっていることです。しかし、「どうしたらよいのか」を考えることが難しい子もいます。「もし自分だったら」と問いかけることで、自問自答しながら考えることができるようにします。

また、「なぜ、そうするのか」という理由を問い、大切なことは何かと考えを深めていきます。

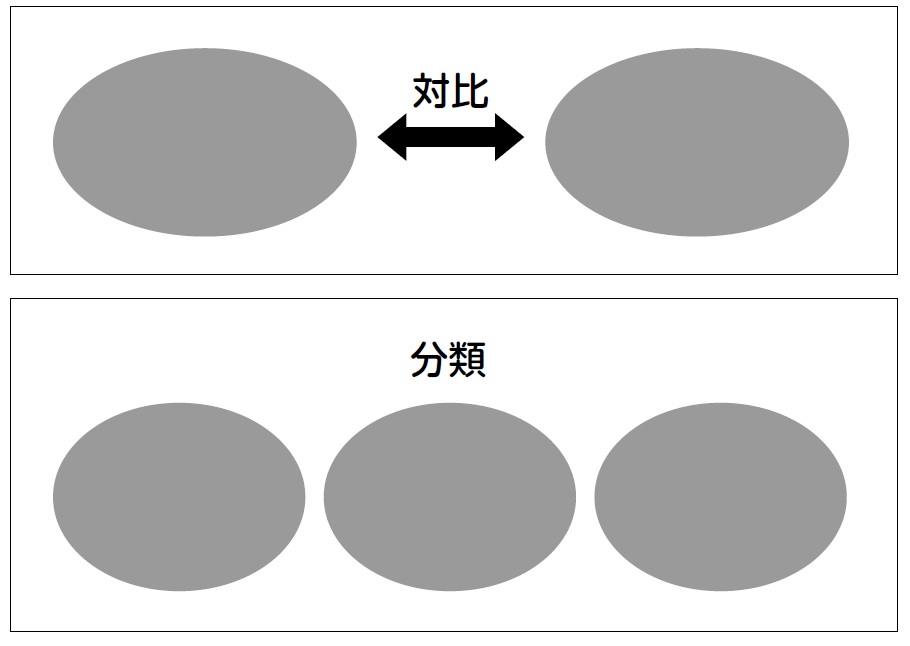

▼資料1 ネームカードの活用

ネームカードは、自分や友達がどの考えなのかを明確にすることができます。「行く」「行かない」などの対比でどちらの立場なのかを表したり、さまざまな考えが出たときに、自分の考えを明らかにしたり、どんな考えに近いかなどを表現することができます。考えが変わったときに移動ができるので、自分の思いや考えを表現しやすくなります。

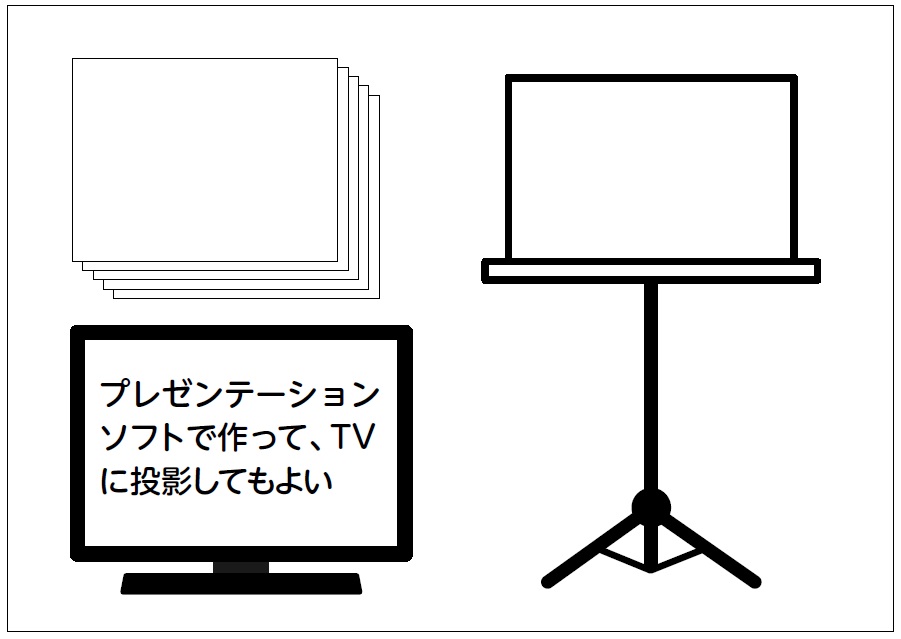

▼資料2 教材の出合いの工夫(大型紙芝居)

教材の内容によって、読み聞かせをしたり、紙芝居などにしたり、テレビに投影したりして教材との出合いを工夫します。場面絵が少ない場合、譜面台などに貼り付けて話の流れに沿って掲示しておくと、いつでもその場面に立ち返ることができます。

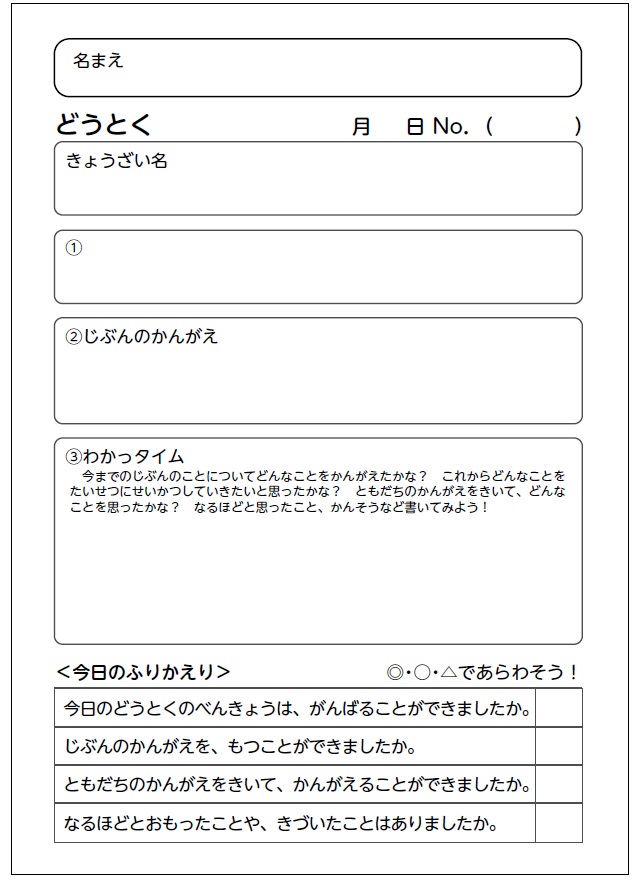

▼本授業のワークシート

年間を通して、同じワークシートを使用しています。

①中心発問

②中心発問に対する自分の考え

③わかっタイム(ふり返り)

<わかっタイムのヒント>

・今日の学習で分かったこと

・これまでの自分のことについて

・これまでの自分をどう思うか

・これからどんなことを大切にしていきたいか

・友達の考えを聞いて思ったこと

・感想