小2体育「多様な動きをつくる運動遊び【体つくりの運動遊び】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「多様な動きをつくる運動遊び【体つくりの運動遊び】」の単元を扱います。

執筆/香川県公立小学校教諭・朝賀優樹

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

香川県公立小学校校長・谷岡直樹

目次

単元名

ジャンプ・ジャンプ・大ぼうけん!

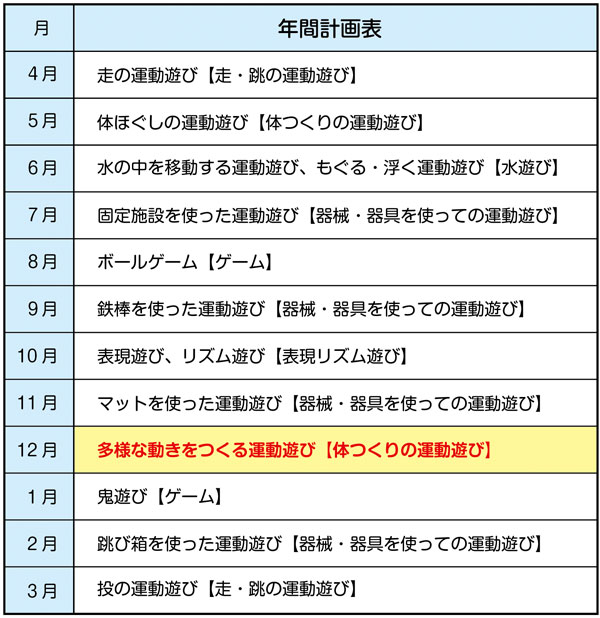

年間計画表

単元目標

●知識及び運動

多様な動きをつくる運動遊びの行い方を知るとともに、体のバランスをとる動き、体を移動する動き、用具を操作する動き、力試しの動きをして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

多様な動きをつくる遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

多様な動きをつくる運動遊びに進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、場の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

跳ぶ・またぐ・くぐる・よけるなどの多様な動きを、冒険のストーリーに乗せて楽しく経験する運動遊びです。ジャンプを中心に、バランスをとったり、体を操作したりする場面も含み、子供が自己の動きを工夫してつなげながら、様々な基本的な体の動きを身に付けることを主なねらいとする運動遊びです。

②学習のねらい

いろいろな跳び方や動きを組み合わせて、楽しみながら様々な基本的な体の動きを身に付けるようにします。また、友達と関わりながら動きを工夫したり、見せ合ったりする中で、運動する楽しさや協力することの大切さに気付き、多様な動きをつくる運動遊びに進んで取り組めるようにします。

③子供の取組

子供たちは冒険の世界を想像しながら、ジャンプやくぐるなどの動きに楽しんで取り組みます。うまく跳べない場面や、動きの順番に迷う子供も見られることもありますが、友達の真似をしたり、声をかけ合ったりしながら工夫し、自分なりの動きに挑戦しようとする姿が見られます。

④指導の手立て

動きの見通しをもてるように、ジャンプや動きの順番を絵やカードで示します。また、友達と見せ合う時間を設けることで、真似したり工夫を広げたりできるようにします。失敗しても安心して挑戦できる声かけや場の雰囲気づくりも大切にしましょう。

⑤指導ポイント

全ての子供が、楽しく、安心して運動遊びに取り組むことができるように、「できたこと」や「工夫したこと」に着目して声をかけます。また、無理のない場の設定や動きの選択肢を用意し、運動が苦手な子供や運動に意欲的でない子供も自分に合った運動遊びや動きが選べるようにしましょう。さらに、デジタル学習基盤を活用することで、運動への意欲や子供同士の関わりを高めていくこともできます。

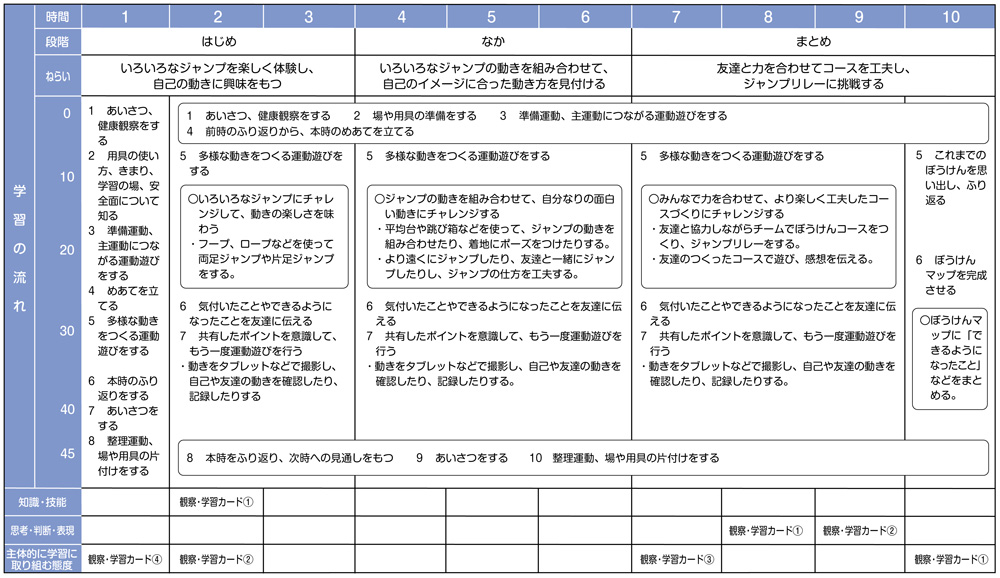

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①多様な動きをつくる運動遊びの行い方について、言ったり実際に動いたりしている。

②体のバランスをとる動きをして遊ぶことができる。

③体を移動する動きをして遊ぶことができる。

④用具を操作する動きをして遊ぶことができる。

⑤力試しの動きをして遊ぶことができる。

●思考・判断・表現

①楽しくできる運動遊びを選んでいる。

②友達のよい動きを見付けたり、工夫したりした楽しい遊び方を友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①多様な動きをつくる運動遊びに進んで取り組もうとしている。

②順番やきまりを守り、誰とでも仲よくしようとしている。

③用具の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。

④場の安全に気を付けている。