小1体育「表現リズム遊び」指導アイデア

国立教育政策研究所教育課程調査官の監修による、教科指導のアイディアと授業のヒントをまとめた指導計画例です。次時の授業にお役立てください。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・小野怜

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫

目次

授業づくりのポイント

表現リズム遊びは、「リズム遊び」と「表現遊び」から構成され、自分の心身を解き放って、リズムやイメージの世界に入りきることが楽しい運動遊びです。低学年の子供たちは音楽が流れると思わず体が動き出したり、何かになりきって遊んだりする様子がよく見られます。学年が進むにつれて恥ずかしさが先立ちやすくなるため、低学年の時期から思いっきり表現リズム遊びを楽しむことが大切です。

表現領域は、「心と体をほぐすこと」「なりきること」「友達との関わり」がとても大切です。子供たちが感じたままにリズムに乗ったり、思いっきりなりきったりできるよう、はじめは教師が積極的に動いてリードしましょう。心と体がほぐれてきたら、ペアやグループなどで交流し、真似し合ったり伝え合ったりすると動きが広がり、子供たちはどんどん表現の世界に入り込んでいきます。教師は言葉がけや動きの例示をしながら、子供の動きを引き出していきましょう。また、よい動きを大いにほめ、周りに広げていきましょう。

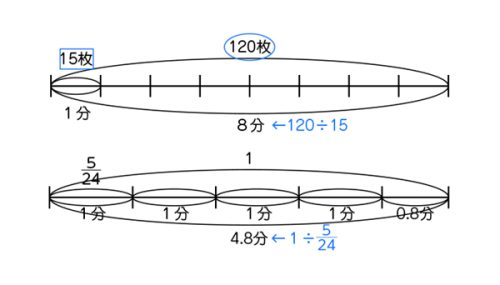

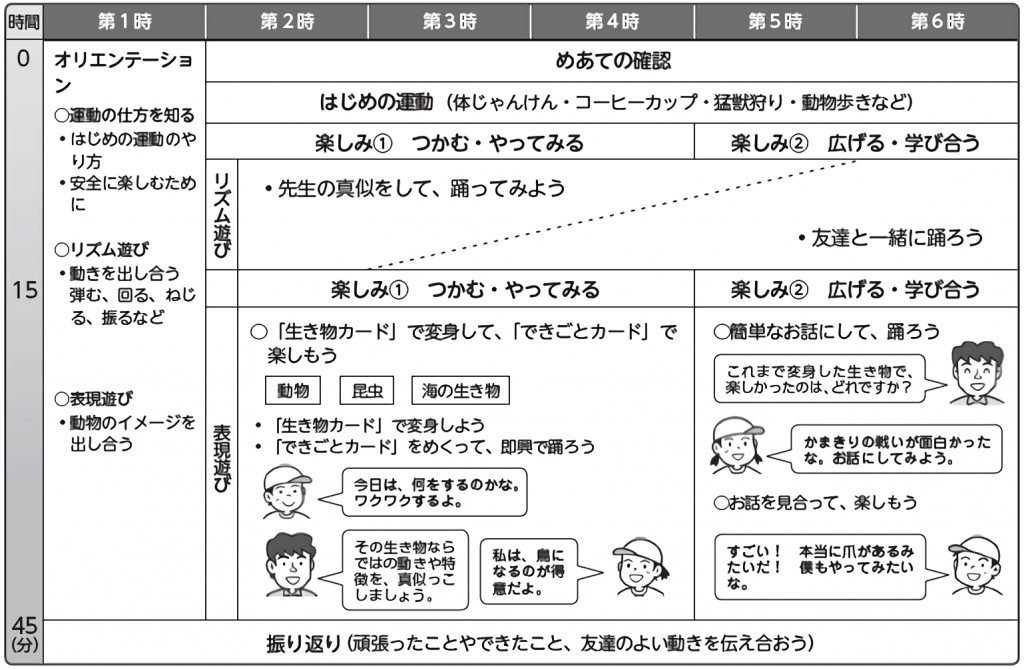

学習の進め方

※学校施設や教具など、実態に合わせて活動内容を変更するようにしましょう。

安全のために

・運動する場所について

広すぎる場所で行うと、心と体がほぐれにくくなり、狭すぎると安全面で問題があります。30 ~ 35 人程度のクラスなら、体育館を仕切って半面程度を使いましょう。

〈仕切りの例〉

・服装について

上履きや赤白帽子は脱いで、足の指先や髪の毛も表現に使えるようにしましょう。靴などを脱ぐことで、心と体がほぐれやすくなることもねらえます。

・熱中症対策について

はじめの運動

〇指導のポイント

【心と体をほぐす】

リズムに乗ることや、真似っこをすることを恥ずかしく感じたり、思うように動けなかったりする子がいます。毎授業のはじめに、「表現」しやすくなる運動遊びをしましょう。

【体じゃんけん】

リズムに合わせて体を動かす。

勝ったら思いっきり喜んで、負けたらとことん悔しがろう!

【コーヒーカップ】

律動的な運動で、心と体をほぐす。

先生の合図で相手を替えましょう。

【猛獣狩り】

即興で、なりきる。

先生の言った猛獣になりきって、集まろう!

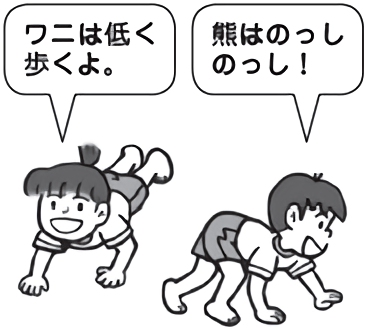

【動物歩き】

対象の特徴を、捉える。

動物によって歩き方が違うね!

リズム遊び

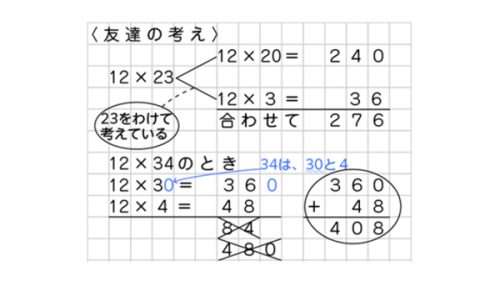

楽しみ① 先生の真似をして、踊ってみよう

リズム遊びで心と体をほぐしていきます。安心して踊れるよう、教師の簡単な踊りを真似する活動から始めましょう。この時、子供にどのような動きをさせたいかを考え、その動きを取り入れた踊りにしていきます。曲は軽快なリズムで、やや速いテンポのロックやサンバがよいでしょう。

先生の真似っこが、できるかな?

楽しいな!もっと、やりたい!

【体の動かし方例】

頭から指先・つま先までの全身を使って、大きく踊りましょう。おへそを中心に踊れるかな?

・弾む

・振る

・回る

・ねじる、ひねる

・ジャンプ

楽しみ② 友達と一緒に踊ろう

踊ることに慣れてきたら、友達と交流しながら動きを広げていきます。ペアやグループで友達の動きを真似たり、反対の動きをしたりして、友達と一緒に踊ります。自分たちでどんどん踊れているようなら、グループではなく、個々に自由に踊る時間を設定してもよいでしょう。

〇指導のポイント

【子供の動きを広げる】

・全身を使って踊っている子が いたら、教師が周りの子に紹介しましょう。

・同じ場所で踊り続けるのではなく、場所を広く使うように声をかけ、たくさんの友達と関われるようにしましょう。

【真似っこ】

【反対の動き】

【グループで】

【ロックやサンバで】

おへその動かし方を変えてみよう!横に動かすと、どうなるかな?

《教師の言葉がけ例》

イラスト/栗原清

『小一教育技術』2018年9月号より